Plus de trois décennies après les événements tragiques liés au passif humanitaire en Mauritanie, le chemin vers la justice et la réconciliation reste semé d'embûches. Malgré l’ouverture de discussions entre l’État et les collectifs de victimes, les divergences internes aux organisations concernées fragilisent le processus, alimentant inquiétudes et frustrations.

Le 24 avril 2022, plusieurs coalitions de victimes, notamment le CCRM (sections Mauritanie, Europe et USA) et le Collectif des veuves et enfants (CCVE), ont remis au président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani une feuille de route détaillée pour un règlement global du passif humanitaire. Ce document formulait des demandes claires : justice, vérité, réparations et garanties de non-répétition.

Des rencontres ont alors été organisées entre les représentants du gouvernement (ministères concernés, commissariat aux droits de l’homme, présidence) et les collectifs, y compris ceux issus de la diaspora. Mais alors que certains saluaient ces avancées, d’autres s’inquiétaient déjà d’une dynamique jugée précipitée et opaque.

L’Alliance des orphelins et le Collectif des veuves s’opposent fermement à ce qu’elles qualifient de négociations floues et incomplètes, dénonçant une attitude trop conciliante de certains acteurs, comme le CCRM-Mauritanie et le groupe Covicim. Selon elles, ces derniers seraient prêts à faire des compromis sur des revendications fondamentales.

La création d’une commission d’enquête indépendante, régie par une loi claire, pour établir les responsabilités.

L’abrogation de la loi d’amnistie n°93‑23, qui protège encore les auteurs présumés de violations des droits humains.

Des réparations individuelles et collectives, ainsi qu’un accompagnement spécifique aux veuves, orphelins et ayants droit.

Le retour organisé et encadré des réfugiés et déportés, encore marginalisés aujourd’hui.

La mise en œuvre d’une politique nationale de mémoire : reconnaissance officielle des crimes, lieux de mémoire, journées de commémoration.

Des garanties institutionnelles de non-répétition, avec l’implication directe des victimes dans le processus de justice transitionnelle.

La tension est montée d’un cran lorsqu’une délégation du CCRM a rencontré le président de l’Assemblée nationale, figure controversée accusée par certaines victimes d’avoir soutenu ou justifié les tortures et exactions passées. Ce geste a été perçu comme une provocation et un manque de respect, d’autant qu’aucune consultation préalable n’avait eu lieu avec les familles des victimes.

L’Alliance des orphelins a dénoncé une manœuvre politique visant à exploiter les fractures internes aux collectifs pour ralentir ou affaiblir le processus de réparation. Elle rappelle que même au sein du Covire – censé être un collectif unifié – des désaccords profonds persistent sur les méthodes et les priorités.

En parallèle, les réfugiés rapatriés du Sénégal ainsi que de nombreuses victimes du passif humanitaire vivent encore dans une grande précarité. Leurs conditions de vie sont marquées par l’exclusion, l’absence de soutien durable et un manque criant de reconnaissance officielle.

Plus de trente ans après les faits, le processus de justice transitionnelle engagé reste fragile et inégal. Pour qu’il gagne en crédibilité, il devra impérativement :

Impliquer toutes les parties prenantes, sans exception ;

Garantir une transparence totale dans les négociations ;

Et surtout, ne pas sacrifier la vérité et la justice sur l’autel de compromis politiques.

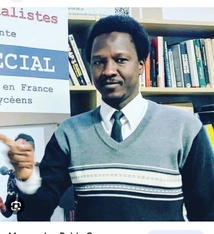

Mamoudou Baidy Gaye dit Alia Gaye

Le 24 avril 2022, plusieurs coalitions de victimes, notamment le CCRM (sections Mauritanie, Europe et USA) et le Collectif des veuves et enfants (CCVE), ont remis au président Mohamed Cheikh Ould Ghazouani une feuille de route détaillée pour un règlement global du passif humanitaire. Ce document formulait des demandes claires : justice, vérité, réparations et garanties de non-répétition.

Des rencontres ont alors été organisées entre les représentants du gouvernement (ministères concernés, commissariat aux droits de l’homme, présidence) et les collectifs, y compris ceux issus de la diaspora. Mais alors que certains saluaient ces avancées, d’autres s’inquiétaient déjà d’une dynamique jugée précipitée et opaque.

L’Alliance des orphelins et le Collectif des veuves s’opposent fermement à ce qu’elles qualifient de négociations floues et incomplètes, dénonçant une attitude trop conciliante de certains acteurs, comme le CCRM-Mauritanie et le groupe Covicim. Selon elles, ces derniers seraient prêts à faire des compromis sur des revendications fondamentales.

La création d’une commission d’enquête indépendante, régie par une loi claire, pour établir les responsabilités.

L’abrogation de la loi d’amnistie n°93‑23, qui protège encore les auteurs présumés de violations des droits humains.

Des réparations individuelles et collectives, ainsi qu’un accompagnement spécifique aux veuves, orphelins et ayants droit.

Le retour organisé et encadré des réfugiés et déportés, encore marginalisés aujourd’hui.

La mise en œuvre d’une politique nationale de mémoire : reconnaissance officielle des crimes, lieux de mémoire, journées de commémoration.

Des garanties institutionnelles de non-répétition, avec l’implication directe des victimes dans le processus de justice transitionnelle.

La tension est montée d’un cran lorsqu’une délégation du CCRM a rencontré le président de l’Assemblée nationale, figure controversée accusée par certaines victimes d’avoir soutenu ou justifié les tortures et exactions passées. Ce geste a été perçu comme une provocation et un manque de respect, d’autant qu’aucune consultation préalable n’avait eu lieu avec les familles des victimes.

L’Alliance des orphelins a dénoncé une manœuvre politique visant à exploiter les fractures internes aux collectifs pour ralentir ou affaiblir le processus de réparation. Elle rappelle que même au sein du Covire – censé être un collectif unifié – des désaccords profonds persistent sur les méthodes et les priorités.

En parallèle, les réfugiés rapatriés du Sénégal ainsi que de nombreuses victimes du passif humanitaire vivent encore dans une grande précarité. Leurs conditions de vie sont marquées par l’exclusion, l’absence de soutien durable et un manque criant de reconnaissance officielle.

Plus de trente ans après les faits, le processus de justice transitionnelle engagé reste fragile et inégal. Pour qu’il gagne en crédibilité, il devra impérativement :

Impliquer toutes les parties prenantes, sans exception ;

Garantir une transparence totale dans les négociations ;

Et surtout, ne pas sacrifier la vérité et la justice sur l’autel de compromis politiques.

Mamoudou Baidy Gaye dit Alia Gaye

Actualités

Actualités