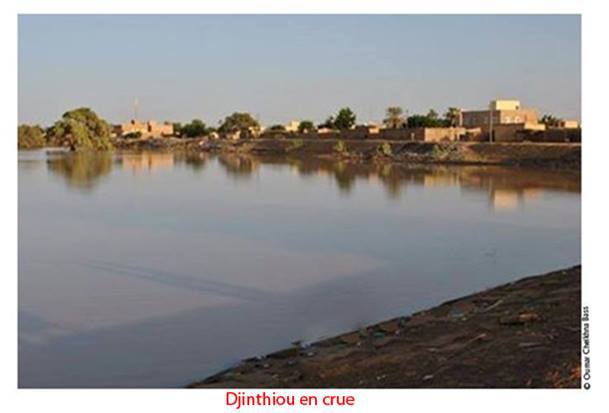

Pour les profanes, Djinthiou n’est pas seulement cette grande marre d’eau pourpre avec des immondices, et des herbes folles « ababo, gnipéré, balbouridié, tiamtiarlé, guagnandé, tabé… » sur ses rivages, mais c’est aussi un dérivé, une « excroissance » du fleuve Sénégal en crue. Il est relié à cet immense fleuve à partir d’un sillon à proximité de la plaine Poongel-Kodé décorée par son immense tamarinier mythique dressé là depuis des siècles, entre Thiénel (île) et Boghé-Escale. A cet endroit se trouve aussi le « cimetière des enfants », aussi discret que les esprits qui habitent cet arbre que nous escaladions le jour et que nous redoutions à la tombée du soleil. Djinthiou tire majestueusement son débit par un long sillon d'eau du fleuve Sénégal pour irriguer en abondance les plaines environnantes et nourrir les populations de cette contrée. Il est une source de vie et un vecteur de civilisation.

De son point d’enfantement, un filet d’eau coule tranquillement avant de s’épancher, occupant une surface craquelée, « kormaali », et s’élargissant jusqu’au mur de « Centar » (Ancien Centre d’élevage créé sous la colonisation … ) avec son célèbre gardien Baba Diama réprimant les mômes et autres visiteurs indélicats souhaitant entrer dans les lieux ou troublant la tranquillité des pigeons, des tourterelles, des mange-mil entre autres oiseaux …ou cueillir les fruits des jujubiers, des acacias, des muraux blancs « Teïchit ou Mourtodé », des citronniers, des goyaviers, ... Comme un véritable serpent, les eaux du "lac" se faufilent à travers une immense tranchée « Samba Talli » passant à l’Est de Boghé-Escle avant de s’étaler vers l’Ouest de Touldé-Dubango, Thide, Waboundé,...et finir par fertiliser la plaine d’Aano et autres espaces pour la culture de haricots "niébé", de maïs "mékeu - maka", de courges "leuhdeuj - déné" de mil, de patates douces, et fruits et légumes des jardins maraîchers,...

Aux multiples activités humaines aux abords, de cet estuaire,…, « mère des rivières –Youmoum Béli » faisant office d'abreuvoir, de lavoir, espace de vie... les femmes sont au premier plan ; lavant le linge et la vaisselle, échangeant, nageant, dansant, chantant,… au son de « ripobli babasamba, de ndadali, de yéla, …de cheymama jate déiré tambaa, de ali boubou diaramé,… ». Les voix des enfants répondent en écho pataugeant au bord de cette eau, s' amusant avec des kazoo, des sifflets, des flûtes, des harmonicas,…ou avec des jouets improvisés fait ingénieusement de boîtes de conserve, de fils de fer, de cerceaux « mbégué », de pneus et autres matières de récupération, sans pour autant perturber la quiétude des animaux ; papillons, scarabées, grillons, scorpions, lézards, crapauds, serpents, écureuils, lièvres, hérissons, caprins, bovins, ânes, chevaux, chiens, oiseaux migrateurs ; comme les pélicans, les grues, les marabouts (oiseau disparu de cette région), les canards, les hérons, les aigrettes, les martins pécheurs…

En période de crues, la montée des eaux est freinées par le pont en terre battue « pom ou salé » avec ces arbres alignés au cordeau qui furent l’œuvre de vaillants ouvriers réquisitionnés dont les noms se perdent dans l’histoire. Cette terre compactée relie les deux « quartiers » de la ville : le village de Boghé Dow et Boghé-Escale ; siège de l’administration et de ses démembrements, du marché et de mosquée, ou l’on venait de mille lieux pour effectuer la prière du vendredi. Pendant les crues, cet ouvrage reste la seule issue d’accès à la cité administrative, devenue en ce temps, une île. Les « dubaleeje » avec leurs petits fruits font le bonheur de ceux qui n’ont pas choisi de plonger dans cette eau saumâtre qui cache dans son intimité ; « baleeji, gicce, sidéré, kodali, paddi, savdou » des nénuphars et autres plantes aquatiques agréables pour la vue et le palet des connaisseurs… C’est la période des abondances. Les animaux (bœufs, chèvres, moutons, chevaux, ânes…) entourant de leur langue mauve les touffes d’herbe gorgées de rosée. Têtes baissées, ils avancent tranquillement, car la terre a reverdi et arbore son manteau vert parsemé d’autres couleurs multicolores et de gouttelettes, les matins de fraîcheur. Cette terre des ancêtres est porteuse de la mémoire de toute cette région, osmose entre nature et culture des hommes…

Pendant les crues, le « Gambol » ou digue ceinturant Boghé-Escale, le Pont (saleu ou pom) reliant Boghé Dow et son alter-égo Boghé Escale et Dragage-Elevage créent cet estuaire rempli d’eau que l’on appelle communément Djinthiou « mawdo beli », la mère des rivières et des eaux retenues. Ces eaux douces se déversent dans les plaines en aval comme celle de’Anoo (Touldé, Bassine, Thidé, …) et dans l’espace entre Thiénel, Ganki, Dag Vegh (DebbayeThidé), Waboundé et bien au-delà. Il est ce rempart (digue) ceinturant la ville de Boghé Escale, pour ainsi devenir, une presqu’île fortifiée contre les déferlantes crues. Le Pont comme barrage permet d’arrêter la montée des eaux de Djinthiou pour ne pas rejoindre l’autre versant « Louguré Awguel » du côté de Bosséri (Abattoir-Boucherie). Il est le cordon ombilical reliant les deux quartiers ; Boghé Dow à Boghé Escale.

Gambol (Digue), Salé- Pom, (Pont) et le Centar (Elevage), ainsi édifiés font l’effet de retenue d’eau et de barrage ; empêchent la montée des eaux de Djinthiou de rejoindre son alter ego, qu'est « Louguré-Awguel » qui irrigue, lui aussi, l’autre versant des plaine de Sayé, de Bari Mbodewa… jusqu'aux autres villages alentours que sont : Bakaw, Toulel Barrobé, MBagnou MBodj, NGorel, Dioulom, Niakaka…, les Sarandogou (Djibéri, Bababé, Diadiabé), Sayé, ReweimdiTaleb Mhamed, Thialgou, M'Baladji, Nioly..., fertilisant toutes les plaines des villages du M’Bone, May-May et des Adawba de Chabour, jusqu’aux confins de Dar El Barka à Diatar, peu distant de Ligseiba et de Podor.

En cette période de l’année, après les crues, ces étendues d’eau à perte de vue, apparaissaient comme un miroir géant éblouissant en journée et en pleine lune. Posée entre ciel et terre, cette « mer » argentée était fouettée par des brises de vent, donnant ainsi de douces petites vagues qui offraient à la ville de Boghé et à ses environs un micro climat agréable, ou il faisait bon vivre en tout temps.

Ces importants aménagements vitaux que sont la Digue, le Pont, le Centre de l’Élevage et les rigoles d'évacuations des eaux pluviales dans cette ville légendaire ont été réalisés bien avant l'accession de notre pays à sa souveraineté, sécurisant ainsi, la ville de Boghé des rigoureuses et contraignantes pluies diluviennes, ainsi que des crues féroces et imprévisibles du fleuve Sénégal. Ainsi a été créée cette immense piscine à ciel ouvert, où nombre de Boghéens, Boghéennes ou des saisonniers et autres occasionnels résidents apprirent à nager, à se retrouver et à partager des moments agréables, que même les douloureuses années de braises en Mauritanie n’ont pu changer cette cohésion sociale.

Avant l’avènement du béton à tout va, la majeure partie des constructions des quartiers de la ville de Boghé et de Touldé s’édifièrent à partir des briques en banco piochées aux abords desséchés du "marigot Djinthiou"… , grâce aux mains expertes et aux savoirs inégalés des ouvriers comme Meissara Ould M'Beyareck, SakhiwarThiam dit « N'Deye-Coumba » , aux maçons comme M'Bareck Ould Vil Barka, Brahim et bien d'autres comme Hamady Borgo, Mamadou Sow, Khaly Ould Ahmed Abd, Ghoueïbir, Ba Ali Nioly, Baboye Wagne, Amadou Bassel Fall , Amar Ould Meymé, Juin, un émigré français et ses apprentis : Loumeymi Ould Maham, Yahya Ould Féïl..., grâce à l'ingéniosité des menuisiers comme N'Daga Fall, Moussa Mamadel Sall, Ali Fall et à leurs ouvriers Yero Lawel Sall, Ama Sy... aux bûcherons Alouwaly Niang et à ses compagnons pour la qualité du bois, des pannes faîtières, des suspentes, des entraits retroussés de toiture provenant des forêts « fondé Ganki, fondé Mbari-Bodewa, fondé Ndronboss… », grâce aussi à la dextérité des femmes de cette contrée pour la réalisation des cruches, des jarres et autres matériaux en poterie, en vannerie et paillage, en cordonnerie, en ferronnerie et autres métiers de notre industrie locale plus que millénaire...

La (fin de chantier) finition de chaque maison et autres habitations en banco demandait la participation de chaque citoyen, constituant aussi, un événement de solidarité, d’échange, de partage et de festivité ; animé dans le quartier par les parents, les voisins et, très souvent par le roi du « bouba », le virtuose : Belel et son inséparable compagnon Hamadi Thilo au son des « boubadji » (tama). Ces ensembles symphoniques improvisés et supervisés par des citoyens pour ces occasions de soutien sont à Boghé, une dynamique des civilités de bon voisinage. Chanter, danser, même pour les plus timides des convives donnaient pour à ces moments de retrouvailles de l'énergie aux participants, que sont les heureux propriétaires, les voisins, les garnements d’enfants, les désœuvrés de tous âges… Ces travaux de fourmilière étaient conduits par l’ingénieur, à la fois architecte qu’est le maître maçon, seul commandant en chef de ces besogneux temporaires et occasionnels.

C'est sur l’esplanade de Djinthiou que les premiers jardins maraîchers virent le jour. Prenant exemple sur les jardins du Commandant de Subdivision de Boghé durant la période coloniale et de ses successeurs jusqu’au début de 1970, que notre grand-mère Astou Faye (grand-mère de Ba Adama Moussa, ex maire de Boghé) initia l’un des premiers jardins maraîchers sur les hauteurs du lagon.

Ce jardin florissant fut repris par d’excellentes paysannes, puis, réaménagé par nos mères Aïda Sy (mère de Lô Gourmo Abdoul) et par son homonymes Aïda Sangaré, puis par bien d’autres femmes et familles qui s’adonnèrent à cette activité génératrice de revenus et d’auto-suffisante alimentaire. Ce sera aussi, la fille de cette grand-mère Astou Faye, que notre mère Oumoukala Wane qui créa vers, 1967 ou 69, l’une des premières coopératives féminines de la contrée. Cette structure est gérée, aujourd'hui encore, par Néné Coumba Niang et son staff de participantes. Les propriétés maraîchères de ces dames n'avaient rien à envier à celles établies dans les terres par des notables de Boghé, comme N'Diaga Dieng, qui fut le premier formateur et entrepreneur garagiste a avoir une belle demeure à étage à proximité de Debbaye Samba Ould Sneiba devenu depuis Nioly. Son entreprise cédée par les établissements Georges Nassour & Compagnie était équipée en machines à outil, soudure, palans, tires-forts, compresseurs, groupe électrogène, etc. Il forma d’excellents ouvriers dans la construction mécanique : Abdou Dione, Kheichache Ould Alouémine, Diallo Lamine, Baba Ould Irir dit Jibril Ould Bilal, Mbaye Diallo, Dieng Magatt, Ablaye Dieng, … qui ont fait les beaux jours des administrations publiques et entreprises nationales ou privées…

Les ouvriers jardiniers de N’Diaga Dieng étaient Abeid Ould Amoïjine et Irir Ould Blal... Dans ce jardin "botanique" se trouvaient les espèces végétales les plus variées; comme le henné, les citronniers, les goyaviers, les manguiers, les palmiers dattiers, les bananiers, les lauriers roses, les flamboyants, les fleurs de toutes sortes...et des légumes: carottes, navets, radis, salades, tomates, courges, oignons, piments, …

D’autres notables créèrent aussi des vergers florissants dans leur demeure ou dans des espaces aménagés à cet effet : Baba Harane , Moussa Khalidou, Cheikhou Ouédrago, Cheikh Ould Haïbelty (les anciens de l’élevage ou Centar), Oumar N'Diongue, Cheikh Saad Bouh Kane, Ba Alassane MBékou, Hamat N’Gaïdé,… Nagi Ould Moustave, connu aussi sous le patronyme de Nagi N'Gaïdé... ou encore ceux du côté de Ligouré Awguel et de Legal Subalbe, dont la liste des propriétaires est très longue …

Il est invraisemblable de parler du maraîchage et des activités annexes à Boghé, sans citer ; notre grand-père, père et oncle Idi N'Diongue, ancien combattant et victime des guerres, homme généreux, discret, ingénieux…éleveur de canards, d’oies, de poulets, de caprins, de bovins… et grand horloger devant l'éternel. Les montres Suisses, Japonaises et autres sans origines connues comme Samoz, Lip, Mortima, Orion et Seiko…reprenaient leurs mouvements inédits de tics tacs au seul coup d’œil doublé du savoir-faire de ce génie de la mécanique en miniature que tout Boghéen et des citoyens venaient de très loin pour solliciter les services de l’incontesté maître. Son atelier fut le lieu ‘’ la grande place’’ des jeux de dames, de khérbgue, de leheb-sigue, de belotte, du bouc et des multiples échanges après les journées de dur labeur... Tous y trouvaient un moment de détente et d’évasion…

Ces illustres femmes et hommes « jardiniers » ont été, entre autre, les précurseurs des cultures maraîchères et fruitières dans toute cette contrée du Brakna. Leur production se caractérisera et s’illustrera par la menthe « nahnah » de Boghé ; connue pour ses effets incommensurables dans le thé et autres légumes et fruits de qualité en Mauritanie.

Après l’abondance des eaux, venait l’assèchement et ne resterait, au niveau de l’acacia ; « l’obélisque de Djinthiou », qu’une mare « du lagon » foisonnante de poissons ; « kodali, sidéré, guithié, balédji, diendéré, padi, savdou »... dans laquelle les habitants de Boghé et des villages environnants, toutes conditions sociales confondues, procéderont à une pêche ou plutôt à une battue insolite. A la levée du jour retenu en commun par les villages et les adwaba, le maître des céans désigné s’assurait à voix haute que tous les conviés de toutes les conditions sociales, Soubalbé, Sébbé, Dorobé, Maboubé, Awloubé…Ehel Gaymar, Ehel Guinal, et les adouwabas avoisinants sont bien sur les lieux pour la mise en œuvre de cette invraisemblable pêche. Le pêcheur du jour et son groupe avec des Diawli, Bissit, et d’autres outils improvisés plongeaient avec ses armes et ses bagages dans un tohu-bohu assourdissant. La horde d’énergumènes portant Nguébé, tiaya, culotte,…couvrant à peine les bijoux de famille plonge dans ces eaux boueuses riches en ce produit poissonneux qui palliera durant les périodes de soudure et aux moments de disette. Ce poisson ainsi cueilli sera séché « Bouna », échangé ou conservé pour la préparation de ces mets copieux, « Niéribouna, Hako », dont raffolent les connaisseurs et les habitants de la vallée. Ces pêcheurs d’un jour ressortaient couverts de boue et devenant ainsi des statues en argile mouvantes et parlantes…

Djinthiou était également un lieu de prières, de communion, de recueillement des vivants et du repos éternel des morts…, que d’illustres imams des familles Sakhobé, Lilibé (Ly), Sokbé (Sokoh), Bah, Dia,… et autres érudits prêchèrent et prêchent lors de leurs homélies « khotba » lors des fêtes religieuses et/ou des douloureux moments de décès et de la perte de l’être cher. Tous les intéressés par ces événements de la vie s’y rendaient à pied, à dos de divers animaux de traits des villages ou des Adwaba environnants, des fois à de dizaine de kilomètres. En ces moments solennels de retrouvailles; tout était fait et dit pour la paix des cœurs et de l’esprit. L’accent était essentiellement mis sur le pardon, la conciliation, la solidarité, le partage, l’humilité, la compassion, l’empathie…

Durant les trois jours de chaque fête religieuse de Korité (Aïd Al Adha), de Tabaski (Aïd El Kébir) et Moloud (Aïd El MowloudEnnabawi), et de la fête de l’Indépendance, des foules de boghéens, de boghéennes et des villages et des adouwabas alentours affluaient vers l'esplanade de la lagune Djinthiou ». Tous ces hommes et ces femmes à l'élégance voyante étaient habillés de toutes les couleurs ; de boubous, de caftans, de voiles, de pagnes avec leurs hauts « marinière » et pour les adolescentes des « limpetédié et des darraa bik toubha » et autres habits de fête en divers tissus : « Ndiaga, Polmane, Nilé, Bakha, Chigué, Popeline, Waksi, Maylisse, Percale, Malicane, Toubit, Hmedelhamdi, Bazin, Tergale, Wags, …coiffés de Hawli, Tingadé, Chéchia, casque de la coloniale, de bonnet à la Cabral (bleu et marron)… Les adolescents portaient des coupes de cheveux à la brosse « leorve », à demi rasés « chigue », la crête « tibib », queue de cheval « ligtaya » « legroun » boule à zéro « dermize »…, tous avec des coiffures et des accoutrements colorés et chatoyants caractéristiques de la diversité culturelle. Tous venaient, écouter, s'égosiller et danser au rythme et au son du Tbal (Tabaldé) de notre père Babe Ould Béchir, maître de cérémonie.

Babe Ould Béchir était un notable retraité de la garde, élégant, courageux, téméraire tireur d'élite compagnon de Galanka Gaye, et de Mohamed Lehbib Ould Haïba pour pourchasser Mohamed Ould Mseïké. Ce dernier les surprendra dans un campement blessant Babe, Mohamed Lehbib, et/ou Galanka y perdit la vie, laissant la contrée dans un immense désarroi. Les populations du Fouta ne tariront pas les éloges du vaillant défunt…

Le Tbal de Babe Ould Béchir était réputé par sa résonance et aussi par sa troupe artistique composée de Khady Babe, Aïcha, de Vatimetou Mint Abeïd, Eziza Mint Bowba, de Meryem, de Nebgouha, de Lik-heyla, Jemila Mint Boulkheir, Salmé Mint Mbéyarek, de Minat Féïl, de Djéini… et de plusieurs autres honorables dames avec l’apport vocal de la renommée maestria Mroum Mint Messaoud mère de Dah Ould M’Bareck et de Boudy Mint Mahad, que la diva Mounina Mint Eleya (mère de Seymali Ould Mohamed Vall) magnifiait. La symphonie de ce grandiose orchestre était marqué par les youyous « Zgarit » inégalables de nos mères Mbeyrika Mint Ghawada (mère des Youssouf Fall), Vodda Mint Leïde, de Nemaa Mint Ely Salem… du son de la flûte mémorable « zawzaya » du virtuose, Mohamed Ould Mahmoud « ancien flûtiste de l'orchestre national, plus connu son le nom « Mohamed Neïfara » et de « Tberbir » de Mahmoud Bouchareb, de Mbarek Ould Mbarek Gabraa et de bien d’autres illustres personnages de Boghé...

L'ouverture des bals populaires géants (Bendieu) se faisait dès l'entrée de ce bout de chou, qu'était, Bekkaye Ould Béchir, qui était à ses 8 ou 10 ans et de son grand frère, notre ami, frère et regretté Mohamed Béchir … Puis ce sera le tour des réputés danseurs que sont : Bekkaye Ould Houmoida, Dah Ould M'Bareck, Mohamed Ould M’Bareck et/ ou des groupes d’âge : « Jeaïbatt, Degdaga, Salbata… » des troupes de Bassine et de leurs homologues de Taleb MHamed, de Ehel Gueymar, de Ehel Guinal, Ehel Debbay Samba Ould Sneiba devenu Nioly… de Sinthiane, de Liberté (Boghé Escale) comme Mohamed Gaboune, Cheweine, Diabhaa de son frère Brahim…avec des fusils chargés de poudre pour une parade appelé "TGuamisse" créant ainsi, un champ d’allégresse à l'odeur de soufre mélangée aux multiples parfums des présents... A des intervalles irrégulières ; entraient les joueurs de gourdin « Leuhb Debouss » ou jeu du bâton suivi de « tberbir » et de cris « zaguiyatt, layta » à glacer le sang des moins courageux…

Aucun moment de cette situation hilarante, délirante et insolite n’est perturbée par l'entrée en scène de ces belles femmes aux formes généreuses et gracieuses, fardées, scarifiées, tatouées des pieds et des mains par le henné; toutes enrobées dans divers habits de fête comme les Nilé, Polmane, Mayliss, Malicane, Basin, Tergale, Nylon, Wagss, Gaze, Hmedel-Hamdi, Toubit, les bracelets en aluminium, en argent, « Glaab », de « Khakhil », diverses parures dorées ou en verrerie et leurs colliers parfumés au « Got-trane, Hajé, musk térra, lavanda, eau de Cologne, Dankouma »… Pour cette circonstance, ces artistes apparaissaient aux sommets de leur art et semblaient inaccessibles aux humains les entourant, ils étaient comme les étoiles d’un ciel azur des mois de « chteuh » dans la Chamama avec un public envoûté par ces gestes miraculeux durant ces moments passionnants et pleins d'émotion.

A proximité du Bondieu (Tbal) se trouvaient la troupe des Awloubé et Wambabé Thiénel avec les calebasses « dakoumé », les violons « nianiodji », les joueurs du "baylol" les incomparables tamas « bouba » de Bélel, de Hamady Thilo et les troupes variées de Boghé avec des sonorités Mandingue, Wolof, Soninké… dont nos pères Dialy Touré, Moro Sidibé, Samaké, N’Deye Coumba avec les danses du « sabar » de « Soumbé-Gaïndé, Tadiéboun ». Ces Boghéens et citoyens alentours étaient des artistes hors pair, tous étaient des compositeurs, des danseurs prestigieux et des chanteurs avec des voix sublimes.

Durant ces diverses fêtes, se retrouvaient des prestations uniques en leur genre en Mauritanie, celles de ces retraités bardés de multiples médailles de l’armée, de la garde ou de la gendarmerie … Parmi eux, des anciens de la cavalerie qui effectuaient des superbes et majestueuses parades et des prouesses prestigieuses et invraisemblables de voltige sur des chevaux couverts de dorures. Il s’agit, entre autre, de M. Komé de Waladji, du père de Bah Mohamed Taha, de Salah Ould Béyatt et des cavaliers de Thiénel.... Ces cavaliers abordaient des figures au galop comme la montée, la descente, le passage sous les pattes du cheval, le debout, l'assis au galop sans tenir les harnachements, la mise à genoux, la danse de l’animal au son des instruments de percussion comme : le bouba, du tbal, de "zeg-aari et de "Neyfaré…

Cette immense furia unique en son genre dans le Brakna donnait des frissons et la chaire de poules, puis à des moments souvent inattendus, mettait quelques « festivaliers » en transe ou en crise d’épilepsie « Itih Yass, Kodiando yass, kodiagado balébé ».... Les populations dansaient sans retenue et riaient à gorge déployée. Ces femmes et ces hommes artistes exaltés et enchantés donnaient un spectacle énivrant, délirant, hilarant ouvert à la participation de tous et de toutes même nos philosophes Amado Dabbo, Imijine, Malal Goudrous, Abeidy Tékone, Souysouy, Caporal Daouda, Samba Soussa Newliguou… étaient de la partie.

Djinthiou a toujours été un espace de mixité, de partage, de rencontre et de brassage de cultures. Cette multiculture était nait d'un fait accompli des traditions de brassage et de partage de ce pays à la croisée des chemins des hommes à Boghé. Bien avant la décentralisation et le découpage administratif, Boghé couvrait des populations diverses et d’immenses territoires allant de Bagodine à M’Bagne, à Bababé, à Sabouallah, à Wéthi –Walaldé, à Moundi, à Tentane, à Hassi Téydouma, à Regba à Dar El Barka…jusqu’au confins de Podor, de Kaédi, d’Aleg et de Rosso…

Sur l’esplanade de Djinthiou s'était formé aussi, le terrain omnisports ; « notre Maracaña et même mieux », « kil hwar andemou khanouve » (pour une mère, chaque bébé a la plus belle frimousse du monde), où avaient évolué des Boghéens qui ont donné de la fierté et de la gloire à la Mauritanie. La liste des noms et des rencontres footballistiques citées, ci-après, n’est pas exhaustive et que l'on ne me tienne pas rigueur des omissions fortuites : Messieurs Bêye, Lo Samba Gambi,Dia Bocar, Guisse, Fall, Sy Djiby Bécaye, Ba Hamady Bocar, Sy Hamet Bowba, Mahfoud Babana, Dioum, Sy Hamath, Doudou Khôl, Fall Oumar, Sidibé Mohamed, Sy Djiby Mohamedou (ancien greffier et arbitre international), Papa Mody Diallo, Sy Djiby Mamoudou, Sy Yero Bal, Kane Mame, Cissė Birane, Kader Nagy, Ba Abou, NDiaye Jibril 1, Kader "Thierno"... Moydi Ould Demba, Dieng Magat, Iba Gueye, Baye Dieng, Hamat Ndaiye, Diop Saer, ... Tall Djibi, Mar Oumar,…NGaïdé Lamine Kayou dit Domingo, Sall Oumar Moussa dit Manet, Wagne Mamadou Hamet dit Gonzalés, Ndiaye Alhousseynou dit Philip, Gadio Hamdourabi, Ndiaye Bocar dit Jo, Boubou Lô, Ba Khalidou Moussa dit Mazda, Guèye Jibril dit Ndoye, Ba Habibou dit André...Diakhite Cheikh (ex capitaine des Mourabitoune), Kopa, Soumaré Khalifa, Galédou, Abdy Vall, Papa Wane, Sabar, Gourmo Lo et leur bande de copains...et bien entendu notre Pelé et la fois notre Garrincha local dénommé Fall Souleymane pour les intimes "Zougoulou"... et biens d'autres princes et rois du ballon rond, dont notamment, des enfants placés sciemment par leurs parents dans des familles d’accueil, des fils de gendarmes, de gardes, de policiers, de commis de l’administration et des maisons de commerces, de plantons, de cuisiniers, d’enseignants du primaires et du secondaires, de notables et d’habitants anonymes de Boghé

Pour parler à titre indicatif des faits d'armes de l’un de ces Boghéens ; Zougoulou : ces buts marqués avec son club "Los Hermanos" contre le club « La Havane » d'Aleg qui se composait de Dembélé Birama, Dia, Mohamed Meissara, Moussa Fall, Isselmou Fall dit Cheylibih....Les feintes de corps Zougoulou, ses débordements mémorables, suivis de tirs foudroyants contre ces adversaires de « Geuwbina » ou « Likdeyaa »(autres noms d’Aleg) ne laissa aux coéquipiers de Dembélé que leurs yeux pour pleurer leur cuisante défaite… Il en fera de même contre les équipes de Kaèdi, de Rosso et d'autres derbys dans lesquels il officiait. Ses exploits resteront gravés à jamais dans les mémoires, comme ceux de la semaine régionale du Brakna ou cinquième région tenues à Boghée; « vers 1970 » ... De multiples exemples d’autres concitoyens footballeurs ou dans d’autres disciplines sportives et intellectuelles pourraient-être évoqués en ces lignes…

De son point d’enfantement, un filet d’eau coule tranquillement avant de s’épancher, occupant une surface craquelée, « kormaali », et s’élargissant jusqu’au mur de « Centar » (Ancien Centre d’élevage créé sous la colonisation … ) avec son célèbre gardien Baba Diama réprimant les mômes et autres visiteurs indélicats souhaitant entrer dans les lieux ou troublant la tranquillité des pigeons, des tourterelles, des mange-mil entre autres oiseaux …ou cueillir les fruits des jujubiers, des acacias, des muraux blancs « Teïchit ou Mourtodé », des citronniers, des goyaviers, ... Comme un véritable serpent, les eaux du "lac" se faufilent à travers une immense tranchée « Samba Talli » passant à l’Est de Boghé-Escle avant de s’étaler vers l’Ouest de Touldé-Dubango, Thide, Waboundé,...et finir par fertiliser la plaine d’Aano et autres espaces pour la culture de haricots "niébé", de maïs "mékeu - maka", de courges "leuhdeuj - déné" de mil, de patates douces, et fruits et légumes des jardins maraîchers,...

Aux multiples activités humaines aux abords, de cet estuaire,…, « mère des rivières –Youmoum Béli » faisant office d'abreuvoir, de lavoir, espace de vie... les femmes sont au premier plan ; lavant le linge et la vaisselle, échangeant, nageant, dansant, chantant,… au son de « ripobli babasamba, de ndadali, de yéla, …de cheymama jate déiré tambaa, de ali boubou diaramé,… ». Les voix des enfants répondent en écho pataugeant au bord de cette eau, s' amusant avec des kazoo, des sifflets, des flûtes, des harmonicas,…ou avec des jouets improvisés fait ingénieusement de boîtes de conserve, de fils de fer, de cerceaux « mbégué », de pneus et autres matières de récupération, sans pour autant perturber la quiétude des animaux ; papillons, scarabées, grillons, scorpions, lézards, crapauds, serpents, écureuils, lièvres, hérissons, caprins, bovins, ânes, chevaux, chiens, oiseaux migrateurs ; comme les pélicans, les grues, les marabouts (oiseau disparu de cette région), les canards, les hérons, les aigrettes, les martins pécheurs…

En période de crues, la montée des eaux est freinées par le pont en terre battue « pom ou salé » avec ces arbres alignés au cordeau qui furent l’œuvre de vaillants ouvriers réquisitionnés dont les noms se perdent dans l’histoire. Cette terre compactée relie les deux « quartiers » de la ville : le village de Boghé Dow et Boghé-Escale ; siège de l’administration et de ses démembrements, du marché et de mosquée, ou l’on venait de mille lieux pour effectuer la prière du vendredi. Pendant les crues, cet ouvrage reste la seule issue d’accès à la cité administrative, devenue en ce temps, une île. Les « dubaleeje » avec leurs petits fruits font le bonheur de ceux qui n’ont pas choisi de plonger dans cette eau saumâtre qui cache dans son intimité ; « baleeji, gicce, sidéré, kodali, paddi, savdou » des nénuphars et autres plantes aquatiques agréables pour la vue et le palet des connaisseurs… C’est la période des abondances. Les animaux (bœufs, chèvres, moutons, chevaux, ânes…) entourant de leur langue mauve les touffes d’herbe gorgées de rosée. Têtes baissées, ils avancent tranquillement, car la terre a reverdi et arbore son manteau vert parsemé d’autres couleurs multicolores et de gouttelettes, les matins de fraîcheur. Cette terre des ancêtres est porteuse de la mémoire de toute cette région, osmose entre nature et culture des hommes…

Pendant les crues, le « Gambol » ou digue ceinturant Boghé-Escale, le Pont (saleu ou pom) reliant Boghé Dow et son alter-égo Boghé Escale et Dragage-Elevage créent cet estuaire rempli d’eau que l’on appelle communément Djinthiou « mawdo beli », la mère des rivières et des eaux retenues. Ces eaux douces se déversent dans les plaines en aval comme celle de’Anoo (Touldé, Bassine, Thidé, …) et dans l’espace entre Thiénel, Ganki, Dag Vegh (DebbayeThidé), Waboundé et bien au-delà. Il est ce rempart (digue) ceinturant la ville de Boghé Escale, pour ainsi devenir, une presqu’île fortifiée contre les déferlantes crues. Le Pont comme barrage permet d’arrêter la montée des eaux de Djinthiou pour ne pas rejoindre l’autre versant « Louguré Awguel » du côté de Bosséri (Abattoir-Boucherie). Il est le cordon ombilical reliant les deux quartiers ; Boghé Dow à Boghé Escale.

Gambol (Digue), Salé- Pom, (Pont) et le Centar (Elevage), ainsi édifiés font l’effet de retenue d’eau et de barrage ; empêchent la montée des eaux de Djinthiou de rejoindre son alter ego, qu'est « Louguré-Awguel » qui irrigue, lui aussi, l’autre versant des plaine de Sayé, de Bari Mbodewa… jusqu'aux autres villages alentours que sont : Bakaw, Toulel Barrobé, MBagnou MBodj, NGorel, Dioulom, Niakaka…, les Sarandogou (Djibéri, Bababé, Diadiabé), Sayé, ReweimdiTaleb Mhamed, Thialgou, M'Baladji, Nioly..., fertilisant toutes les plaines des villages du M’Bone, May-May et des Adawba de Chabour, jusqu’aux confins de Dar El Barka à Diatar, peu distant de Ligseiba et de Podor.

En cette période de l’année, après les crues, ces étendues d’eau à perte de vue, apparaissaient comme un miroir géant éblouissant en journée et en pleine lune. Posée entre ciel et terre, cette « mer » argentée était fouettée par des brises de vent, donnant ainsi de douces petites vagues qui offraient à la ville de Boghé et à ses environs un micro climat agréable, ou il faisait bon vivre en tout temps.

Ces importants aménagements vitaux que sont la Digue, le Pont, le Centre de l’Élevage et les rigoles d'évacuations des eaux pluviales dans cette ville légendaire ont été réalisés bien avant l'accession de notre pays à sa souveraineté, sécurisant ainsi, la ville de Boghé des rigoureuses et contraignantes pluies diluviennes, ainsi que des crues féroces et imprévisibles du fleuve Sénégal. Ainsi a été créée cette immense piscine à ciel ouvert, où nombre de Boghéens, Boghéennes ou des saisonniers et autres occasionnels résidents apprirent à nager, à se retrouver et à partager des moments agréables, que même les douloureuses années de braises en Mauritanie n’ont pu changer cette cohésion sociale.

Avant l’avènement du béton à tout va, la majeure partie des constructions des quartiers de la ville de Boghé et de Touldé s’édifièrent à partir des briques en banco piochées aux abords desséchés du "marigot Djinthiou"… , grâce aux mains expertes et aux savoirs inégalés des ouvriers comme Meissara Ould M'Beyareck, SakhiwarThiam dit « N'Deye-Coumba » , aux maçons comme M'Bareck Ould Vil Barka, Brahim et bien d'autres comme Hamady Borgo, Mamadou Sow, Khaly Ould Ahmed Abd, Ghoueïbir, Ba Ali Nioly, Baboye Wagne, Amadou Bassel Fall , Amar Ould Meymé, Juin, un émigré français et ses apprentis : Loumeymi Ould Maham, Yahya Ould Féïl..., grâce à l'ingéniosité des menuisiers comme N'Daga Fall, Moussa Mamadel Sall, Ali Fall et à leurs ouvriers Yero Lawel Sall, Ama Sy... aux bûcherons Alouwaly Niang et à ses compagnons pour la qualité du bois, des pannes faîtières, des suspentes, des entraits retroussés de toiture provenant des forêts « fondé Ganki, fondé Mbari-Bodewa, fondé Ndronboss… », grâce aussi à la dextérité des femmes de cette contrée pour la réalisation des cruches, des jarres et autres matériaux en poterie, en vannerie et paillage, en cordonnerie, en ferronnerie et autres métiers de notre industrie locale plus que millénaire...

La (fin de chantier) finition de chaque maison et autres habitations en banco demandait la participation de chaque citoyen, constituant aussi, un événement de solidarité, d’échange, de partage et de festivité ; animé dans le quartier par les parents, les voisins et, très souvent par le roi du « bouba », le virtuose : Belel et son inséparable compagnon Hamadi Thilo au son des « boubadji » (tama). Ces ensembles symphoniques improvisés et supervisés par des citoyens pour ces occasions de soutien sont à Boghé, une dynamique des civilités de bon voisinage. Chanter, danser, même pour les plus timides des convives donnaient pour à ces moments de retrouvailles de l'énergie aux participants, que sont les heureux propriétaires, les voisins, les garnements d’enfants, les désœuvrés de tous âges… Ces travaux de fourmilière étaient conduits par l’ingénieur, à la fois architecte qu’est le maître maçon, seul commandant en chef de ces besogneux temporaires et occasionnels.

C'est sur l’esplanade de Djinthiou que les premiers jardins maraîchers virent le jour. Prenant exemple sur les jardins du Commandant de Subdivision de Boghé durant la période coloniale et de ses successeurs jusqu’au début de 1970, que notre grand-mère Astou Faye (grand-mère de Ba Adama Moussa, ex maire de Boghé) initia l’un des premiers jardins maraîchers sur les hauteurs du lagon.

Ce jardin florissant fut repris par d’excellentes paysannes, puis, réaménagé par nos mères Aïda Sy (mère de Lô Gourmo Abdoul) et par son homonymes Aïda Sangaré, puis par bien d’autres femmes et familles qui s’adonnèrent à cette activité génératrice de revenus et d’auto-suffisante alimentaire. Ce sera aussi, la fille de cette grand-mère Astou Faye, que notre mère Oumoukala Wane qui créa vers, 1967 ou 69, l’une des premières coopératives féminines de la contrée. Cette structure est gérée, aujourd'hui encore, par Néné Coumba Niang et son staff de participantes. Les propriétés maraîchères de ces dames n'avaient rien à envier à celles établies dans les terres par des notables de Boghé, comme N'Diaga Dieng, qui fut le premier formateur et entrepreneur garagiste a avoir une belle demeure à étage à proximité de Debbaye Samba Ould Sneiba devenu depuis Nioly. Son entreprise cédée par les établissements Georges Nassour & Compagnie était équipée en machines à outil, soudure, palans, tires-forts, compresseurs, groupe électrogène, etc. Il forma d’excellents ouvriers dans la construction mécanique : Abdou Dione, Kheichache Ould Alouémine, Diallo Lamine, Baba Ould Irir dit Jibril Ould Bilal, Mbaye Diallo, Dieng Magatt, Ablaye Dieng, … qui ont fait les beaux jours des administrations publiques et entreprises nationales ou privées…

Les ouvriers jardiniers de N’Diaga Dieng étaient Abeid Ould Amoïjine et Irir Ould Blal... Dans ce jardin "botanique" se trouvaient les espèces végétales les plus variées; comme le henné, les citronniers, les goyaviers, les manguiers, les palmiers dattiers, les bananiers, les lauriers roses, les flamboyants, les fleurs de toutes sortes...et des légumes: carottes, navets, radis, salades, tomates, courges, oignons, piments, …

D’autres notables créèrent aussi des vergers florissants dans leur demeure ou dans des espaces aménagés à cet effet : Baba Harane , Moussa Khalidou, Cheikhou Ouédrago, Cheikh Ould Haïbelty (les anciens de l’élevage ou Centar), Oumar N'Diongue, Cheikh Saad Bouh Kane, Ba Alassane MBékou, Hamat N’Gaïdé,… Nagi Ould Moustave, connu aussi sous le patronyme de Nagi N'Gaïdé... ou encore ceux du côté de Ligouré Awguel et de Legal Subalbe, dont la liste des propriétaires est très longue …

Il est invraisemblable de parler du maraîchage et des activités annexes à Boghé, sans citer ; notre grand-père, père et oncle Idi N'Diongue, ancien combattant et victime des guerres, homme généreux, discret, ingénieux…éleveur de canards, d’oies, de poulets, de caprins, de bovins… et grand horloger devant l'éternel. Les montres Suisses, Japonaises et autres sans origines connues comme Samoz, Lip, Mortima, Orion et Seiko…reprenaient leurs mouvements inédits de tics tacs au seul coup d’œil doublé du savoir-faire de ce génie de la mécanique en miniature que tout Boghéen et des citoyens venaient de très loin pour solliciter les services de l’incontesté maître. Son atelier fut le lieu ‘’ la grande place’’ des jeux de dames, de khérbgue, de leheb-sigue, de belotte, du bouc et des multiples échanges après les journées de dur labeur... Tous y trouvaient un moment de détente et d’évasion…

Ces illustres femmes et hommes « jardiniers » ont été, entre autre, les précurseurs des cultures maraîchères et fruitières dans toute cette contrée du Brakna. Leur production se caractérisera et s’illustrera par la menthe « nahnah » de Boghé ; connue pour ses effets incommensurables dans le thé et autres légumes et fruits de qualité en Mauritanie.

Après l’abondance des eaux, venait l’assèchement et ne resterait, au niveau de l’acacia ; « l’obélisque de Djinthiou », qu’une mare « du lagon » foisonnante de poissons ; « kodali, sidéré, guithié, balédji, diendéré, padi, savdou »... dans laquelle les habitants de Boghé et des villages environnants, toutes conditions sociales confondues, procéderont à une pêche ou plutôt à une battue insolite. A la levée du jour retenu en commun par les villages et les adwaba, le maître des céans désigné s’assurait à voix haute que tous les conviés de toutes les conditions sociales, Soubalbé, Sébbé, Dorobé, Maboubé, Awloubé…Ehel Gaymar, Ehel Guinal, et les adouwabas avoisinants sont bien sur les lieux pour la mise en œuvre de cette invraisemblable pêche. Le pêcheur du jour et son groupe avec des Diawli, Bissit, et d’autres outils improvisés plongeaient avec ses armes et ses bagages dans un tohu-bohu assourdissant. La horde d’énergumènes portant Nguébé, tiaya, culotte,…couvrant à peine les bijoux de famille plonge dans ces eaux boueuses riches en ce produit poissonneux qui palliera durant les périodes de soudure et aux moments de disette. Ce poisson ainsi cueilli sera séché « Bouna », échangé ou conservé pour la préparation de ces mets copieux, « Niéribouna, Hako », dont raffolent les connaisseurs et les habitants de la vallée. Ces pêcheurs d’un jour ressortaient couverts de boue et devenant ainsi des statues en argile mouvantes et parlantes…

Djinthiou était également un lieu de prières, de communion, de recueillement des vivants et du repos éternel des morts…, que d’illustres imams des familles Sakhobé, Lilibé (Ly), Sokbé (Sokoh), Bah, Dia,… et autres érudits prêchèrent et prêchent lors de leurs homélies « khotba » lors des fêtes religieuses et/ou des douloureux moments de décès et de la perte de l’être cher. Tous les intéressés par ces événements de la vie s’y rendaient à pied, à dos de divers animaux de traits des villages ou des Adwaba environnants, des fois à de dizaine de kilomètres. En ces moments solennels de retrouvailles; tout était fait et dit pour la paix des cœurs et de l’esprit. L’accent était essentiellement mis sur le pardon, la conciliation, la solidarité, le partage, l’humilité, la compassion, l’empathie…

Durant les trois jours de chaque fête religieuse de Korité (Aïd Al Adha), de Tabaski (Aïd El Kébir) et Moloud (Aïd El MowloudEnnabawi), et de la fête de l’Indépendance, des foules de boghéens, de boghéennes et des villages et des adouwabas alentours affluaient vers l'esplanade de la lagune Djinthiou ». Tous ces hommes et ces femmes à l'élégance voyante étaient habillés de toutes les couleurs ; de boubous, de caftans, de voiles, de pagnes avec leurs hauts « marinière » et pour les adolescentes des « limpetédié et des darraa bik toubha » et autres habits de fête en divers tissus : « Ndiaga, Polmane, Nilé, Bakha, Chigué, Popeline, Waksi, Maylisse, Percale, Malicane, Toubit, Hmedelhamdi, Bazin, Tergale, Wags, …coiffés de Hawli, Tingadé, Chéchia, casque de la coloniale, de bonnet à la Cabral (bleu et marron)… Les adolescents portaient des coupes de cheveux à la brosse « leorve », à demi rasés « chigue », la crête « tibib », queue de cheval « ligtaya » « legroun » boule à zéro « dermize »…, tous avec des coiffures et des accoutrements colorés et chatoyants caractéristiques de la diversité culturelle. Tous venaient, écouter, s'égosiller et danser au rythme et au son du Tbal (Tabaldé) de notre père Babe Ould Béchir, maître de cérémonie.

Babe Ould Béchir était un notable retraité de la garde, élégant, courageux, téméraire tireur d'élite compagnon de Galanka Gaye, et de Mohamed Lehbib Ould Haïba pour pourchasser Mohamed Ould Mseïké. Ce dernier les surprendra dans un campement blessant Babe, Mohamed Lehbib, et/ou Galanka y perdit la vie, laissant la contrée dans un immense désarroi. Les populations du Fouta ne tariront pas les éloges du vaillant défunt…

Le Tbal de Babe Ould Béchir était réputé par sa résonance et aussi par sa troupe artistique composée de Khady Babe, Aïcha, de Vatimetou Mint Abeïd, Eziza Mint Bowba, de Meryem, de Nebgouha, de Lik-heyla, Jemila Mint Boulkheir, Salmé Mint Mbéyarek, de Minat Féïl, de Djéini… et de plusieurs autres honorables dames avec l’apport vocal de la renommée maestria Mroum Mint Messaoud mère de Dah Ould M’Bareck et de Boudy Mint Mahad, que la diva Mounina Mint Eleya (mère de Seymali Ould Mohamed Vall) magnifiait. La symphonie de ce grandiose orchestre était marqué par les youyous « Zgarit » inégalables de nos mères Mbeyrika Mint Ghawada (mère des Youssouf Fall), Vodda Mint Leïde, de Nemaa Mint Ely Salem… du son de la flûte mémorable « zawzaya » du virtuose, Mohamed Ould Mahmoud « ancien flûtiste de l'orchestre national, plus connu son le nom « Mohamed Neïfara » et de « Tberbir » de Mahmoud Bouchareb, de Mbarek Ould Mbarek Gabraa et de bien d’autres illustres personnages de Boghé...

L'ouverture des bals populaires géants (Bendieu) se faisait dès l'entrée de ce bout de chou, qu'était, Bekkaye Ould Béchir, qui était à ses 8 ou 10 ans et de son grand frère, notre ami, frère et regretté Mohamed Béchir … Puis ce sera le tour des réputés danseurs que sont : Bekkaye Ould Houmoida, Dah Ould M'Bareck, Mohamed Ould M’Bareck et/ ou des groupes d’âge : « Jeaïbatt, Degdaga, Salbata… » des troupes de Bassine et de leurs homologues de Taleb MHamed, de Ehel Gueymar, de Ehel Guinal, Ehel Debbay Samba Ould Sneiba devenu Nioly… de Sinthiane, de Liberté (Boghé Escale) comme Mohamed Gaboune, Cheweine, Diabhaa de son frère Brahim…avec des fusils chargés de poudre pour une parade appelé "TGuamisse" créant ainsi, un champ d’allégresse à l'odeur de soufre mélangée aux multiples parfums des présents... A des intervalles irrégulières ; entraient les joueurs de gourdin « Leuhb Debouss » ou jeu du bâton suivi de « tberbir » et de cris « zaguiyatt, layta » à glacer le sang des moins courageux…

Aucun moment de cette situation hilarante, délirante et insolite n’est perturbée par l'entrée en scène de ces belles femmes aux formes généreuses et gracieuses, fardées, scarifiées, tatouées des pieds et des mains par le henné; toutes enrobées dans divers habits de fête comme les Nilé, Polmane, Mayliss, Malicane, Basin, Tergale, Nylon, Wagss, Gaze, Hmedel-Hamdi, Toubit, les bracelets en aluminium, en argent, « Glaab », de « Khakhil », diverses parures dorées ou en verrerie et leurs colliers parfumés au « Got-trane, Hajé, musk térra, lavanda, eau de Cologne, Dankouma »… Pour cette circonstance, ces artistes apparaissaient aux sommets de leur art et semblaient inaccessibles aux humains les entourant, ils étaient comme les étoiles d’un ciel azur des mois de « chteuh » dans la Chamama avec un public envoûté par ces gestes miraculeux durant ces moments passionnants et pleins d'émotion.

A proximité du Bondieu (Tbal) se trouvaient la troupe des Awloubé et Wambabé Thiénel avec les calebasses « dakoumé », les violons « nianiodji », les joueurs du "baylol" les incomparables tamas « bouba » de Bélel, de Hamady Thilo et les troupes variées de Boghé avec des sonorités Mandingue, Wolof, Soninké… dont nos pères Dialy Touré, Moro Sidibé, Samaké, N’Deye Coumba avec les danses du « sabar » de « Soumbé-Gaïndé, Tadiéboun ». Ces Boghéens et citoyens alentours étaient des artistes hors pair, tous étaient des compositeurs, des danseurs prestigieux et des chanteurs avec des voix sublimes.

Durant ces diverses fêtes, se retrouvaient des prestations uniques en leur genre en Mauritanie, celles de ces retraités bardés de multiples médailles de l’armée, de la garde ou de la gendarmerie … Parmi eux, des anciens de la cavalerie qui effectuaient des superbes et majestueuses parades et des prouesses prestigieuses et invraisemblables de voltige sur des chevaux couverts de dorures. Il s’agit, entre autre, de M. Komé de Waladji, du père de Bah Mohamed Taha, de Salah Ould Béyatt et des cavaliers de Thiénel.... Ces cavaliers abordaient des figures au galop comme la montée, la descente, le passage sous les pattes du cheval, le debout, l'assis au galop sans tenir les harnachements, la mise à genoux, la danse de l’animal au son des instruments de percussion comme : le bouba, du tbal, de "zeg-aari et de "Neyfaré…

Cette immense furia unique en son genre dans le Brakna donnait des frissons et la chaire de poules, puis à des moments souvent inattendus, mettait quelques « festivaliers » en transe ou en crise d’épilepsie « Itih Yass, Kodiando yass, kodiagado balébé ».... Les populations dansaient sans retenue et riaient à gorge déployée. Ces femmes et ces hommes artistes exaltés et enchantés donnaient un spectacle énivrant, délirant, hilarant ouvert à la participation de tous et de toutes même nos philosophes Amado Dabbo, Imijine, Malal Goudrous, Abeidy Tékone, Souysouy, Caporal Daouda, Samba Soussa Newliguou… étaient de la partie.

Djinthiou a toujours été un espace de mixité, de partage, de rencontre et de brassage de cultures. Cette multiculture était nait d'un fait accompli des traditions de brassage et de partage de ce pays à la croisée des chemins des hommes à Boghé. Bien avant la décentralisation et le découpage administratif, Boghé couvrait des populations diverses et d’immenses territoires allant de Bagodine à M’Bagne, à Bababé, à Sabouallah, à Wéthi –Walaldé, à Moundi, à Tentane, à Hassi Téydouma, à Regba à Dar El Barka…jusqu’au confins de Podor, de Kaédi, d’Aleg et de Rosso…

Sur l’esplanade de Djinthiou s'était formé aussi, le terrain omnisports ; « notre Maracaña et même mieux », « kil hwar andemou khanouve » (pour une mère, chaque bébé a la plus belle frimousse du monde), où avaient évolué des Boghéens qui ont donné de la fierté et de la gloire à la Mauritanie. La liste des noms et des rencontres footballistiques citées, ci-après, n’est pas exhaustive et que l'on ne me tienne pas rigueur des omissions fortuites : Messieurs Bêye, Lo Samba Gambi,Dia Bocar, Guisse, Fall, Sy Djiby Bécaye, Ba Hamady Bocar, Sy Hamet Bowba, Mahfoud Babana, Dioum, Sy Hamath, Doudou Khôl, Fall Oumar, Sidibé Mohamed, Sy Djiby Mohamedou (ancien greffier et arbitre international), Papa Mody Diallo, Sy Djiby Mamoudou, Sy Yero Bal, Kane Mame, Cissė Birane, Kader Nagy, Ba Abou, NDiaye Jibril 1, Kader "Thierno"... Moydi Ould Demba, Dieng Magat, Iba Gueye, Baye Dieng, Hamat Ndaiye, Diop Saer, ... Tall Djibi, Mar Oumar,…NGaïdé Lamine Kayou dit Domingo, Sall Oumar Moussa dit Manet, Wagne Mamadou Hamet dit Gonzalés, Ndiaye Alhousseynou dit Philip, Gadio Hamdourabi, Ndiaye Bocar dit Jo, Boubou Lô, Ba Khalidou Moussa dit Mazda, Guèye Jibril dit Ndoye, Ba Habibou dit André...Diakhite Cheikh (ex capitaine des Mourabitoune), Kopa, Soumaré Khalifa, Galédou, Abdy Vall, Papa Wane, Sabar, Gourmo Lo et leur bande de copains...et bien entendu notre Pelé et la fois notre Garrincha local dénommé Fall Souleymane pour les intimes "Zougoulou"... et biens d'autres princes et rois du ballon rond, dont notamment, des enfants placés sciemment par leurs parents dans des familles d’accueil, des fils de gendarmes, de gardes, de policiers, de commis de l’administration et des maisons de commerces, de plantons, de cuisiniers, d’enseignants du primaires et du secondaires, de notables et d’habitants anonymes de Boghé

Pour parler à titre indicatif des faits d'armes de l’un de ces Boghéens ; Zougoulou : ces buts marqués avec son club "Los Hermanos" contre le club « La Havane » d'Aleg qui se composait de Dembélé Birama, Dia, Mohamed Meissara, Moussa Fall, Isselmou Fall dit Cheylibih....Les feintes de corps Zougoulou, ses débordements mémorables, suivis de tirs foudroyants contre ces adversaires de « Geuwbina » ou « Likdeyaa »(autres noms d’Aleg) ne laissa aux coéquipiers de Dembélé que leurs yeux pour pleurer leur cuisante défaite… Il en fera de même contre les équipes de Kaèdi, de Rosso et d'autres derbys dans lesquels il officiait. Ses exploits resteront gravés à jamais dans les mémoires, comme ceux de la semaine régionale du Brakna ou cinquième région tenues à Boghée; « vers 1970 » ... De multiples exemples d’autres concitoyens footballeurs ou dans d’autres disciplines sportives et intellectuelles pourraient-être évoqués en ces lignes…

Pour la mémoire de Boghėens, il y avait cette équipe redoutable des Almoudo "doudal Thierno N'Diaye-près de Gambol" constituée par Mamoudou (devenu inspecteur des impôts) de Zegaye Sakho (devenu magistrat), Ghady, Amadou Ali ou, Amadou Samba Ba (devenu journaliste), Mokhtar, Ghadi, Hadi et d'autres, restera imbattable grâce à sa cohésion et aussi au "khondiom" et autres gris-gris supposés par les perdants... Pour les joueurs invétérés, les matchs de football commençaient au début de la matinée, avec une mi-temps vers midi, une reprise en début d’après-midi, pour se terminer au crépuscule…

Le propriétaire du ballon choisissait ces co-équipiers, qui, très souvent, sont parmi les redoutés belliqueux et le meilleurs joueurs. Il était à la fois, capitaine de son équipe et arbitre de cet interminable match…sous silence et ma « timidité retrouvé » du déroulé de ces compétitions relevées…

Par un désir d'insouciance et de légèreté; s’organisaient de somptueuses rencontres et de gigantesques festivités à Djinthiou; des séances des luttes avec Abou Oumar, Hamath Boye, Bouthié, Bara-Bara, Ngiol Séne, Falaye Baldé, Moussa Mbarodi ou certains lutteurs venaient de St-Louis, Dakar ou de lointaines contrées. Avaient lieu des soirées artistiques régulières animées par les plus illustres chanteurs du Fouta: Gelay Ali Fall, Samba Diop, Niokane Djibi Séli, Amadou Tamba, Sidi Baylel Thiam, Amadou Ba, Birom Ndiaye, Ablaye Thienel, Lasli Fouta ou Diebnandé Fouta avec Baba Maal adolescent ou jeune adulte ; Tous faisaient des veillées en magnifiant Boghé et sa population... ou très souvent, le micro-central" était tenu par le maestro Ama Sarr et « son jumeau » Elhadji NGaïde (radio-mauritanie) et Sympal Tourass; tous entourés par une pléiade de courtisanes et d'hommes désinvoltes et craints reconnaissables à leurs accoutrements; dont le chef incontesté est mon oncle Douna Sarr, secondé par Mamoudou Weni et de biens d'autres vénérables disciples aux verbes faciles...

Ces multiples spectacles évoquaient une bourrasque d'une beauté exceptionnelle, d'une mécanique impressionnante de récits chantés et parlés de la vie de cet espace et de ce miroir social cadré…

Que tous ceux qui n'ont pas été cités dans ce texte décousu, ne me tienne pas rigueur pour ma modeste mémoire défaillante.

Allah Yarham Al mowta We Neji Al Hayine vé Allah ma Amine.

Source: Baba Ould Jiddou

Le propriétaire du ballon choisissait ces co-équipiers, qui, très souvent, sont parmi les redoutés belliqueux et le meilleurs joueurs. Il était à la fois, capitaine de son équipe et arbitre de cet interminable match…sous silence et ma « timidité retrouvé » du déroulé de ces compétitions relevées…

Par un désir d'insouciance et de légèreté; s’organisaient de somptueuses rencontres et de gigantesques festivités à Djinthiou; des séances des luttes avec Abou Oumar, Hamath Boye, Bouthié, Bara-Bara, Ngiol Séne, Falaye Baldé, Moussa Mbarodi ou certains lutteurs venaient de St-Louis, Dakar ou de lointaines contrées. Avaient lieu des soirées artistiques régulières animées par les plus illustres chanteurs du Fouta: Gelay Ali Fall, Samba Diop, Niokane Djibi Séli, Amadou Tamba, Sidi Baylel Thiam, Amadou Ba, Birom Ndiaye, Ablaye Thienel, Lasli Fouta ou Diebnandé Fouta avec Baba Maal adolescent ou jeune adulte ; Tous faisaient des veillées en magnifiant Boghé et sa population... ou très souvent, le micro-central" était tenu par le maestro Ama Sarr et « son jumeau » Elhadji NGaïde (radio-mauritanie) et Sympal Tourass; tous entourés par une pléiade de courtisanes et d'hommes désinvoltes et craints reconnaissables à leurs accoutrements; dont le chef incontesté est mon oncle Douna Sarr, secondé par Mamoudou Weni et de biens d'autres vénérables disciples aux verbes faciles...

Ces multiples spectacles évoquaient une bourrasque d'une beauté exceptionnelle, d'une mécanique impressionnante de récits chantés et parlés de la vie de cet espace et de ce miroir social cadré…

Que tous ceux qui n'ont pas été cités dans ce texte décousu, ne me tienne pas rigueur pour ma modeste mémoire défaillante.

Allah Yarham Al mowta We Neji Al Hayine vé Allah ma Amine.

Source: Baba Ould Jiddou

Actualités

Actualités